Mehr Energie und Rohstoffe aus Klärschlamm und Gärresten

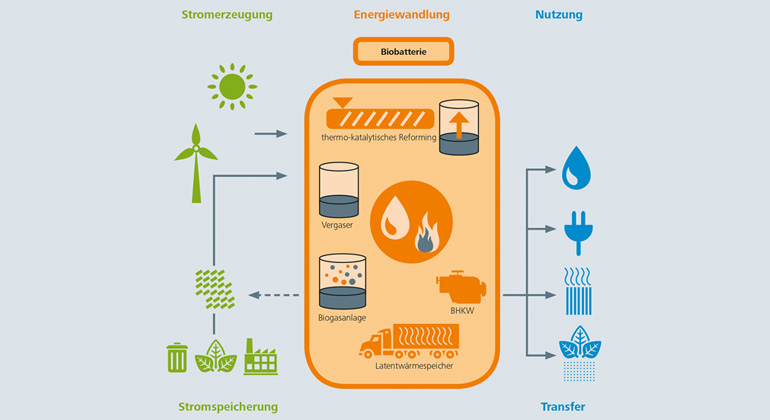

Klärschlamm, Grünabfälle, Produktionsreste aus der Lebensmittelindustrie, Stroh oder Tierexkremente – mit dem modularen Konzept der „Biobatterie“ lässt sich eine erheblich größere Bandbreite von Biomasse energetisch verwerten als bisher.

Forscher zeigen, dass sie mit diesem Verfahren organische Reststoffe in Strom, Wärme, gereinigtes Gas, motorentaugliches Öl und hochwertige Biokohle verwandeln können.

Biogasanlagen sind ein wichtiger Baustein für die dezentrale Energieversorgung. Sie erzeugen Strom aus nachwachsenden Rohstoffen und können die stark schwankende Wind- und Sonnenenergie ausgleichen. In Deutschland sind bereits 8000 Anlagen mit einer elektrischen Leistung von insgesamt 3,75 Gigawatt in Betrieb – das entspricht etwa drei Kernkraftwerken. Aber die Anlagen haben auch einige Nachteile: Sie verarbeiten nur ein eingeschränktes Spektrum organischer Stoffe und stehen in Konkurrenz mit dem Anbau von Nahrungsmitteln.

Strom, Öl, Gas und Biokohle produzieren

Nun ist es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT gelungen, die Effizienz der Biogasanlagen erheblich zu steigern. Das von ihnen entwickelte Biobatterie-Verfahren liefert nicht nur Strom und Wärme, sondern auch hochwertige Produkte, wie Gas, Öl und Pflanzenkohle. Diese können je nach Bedarf verwertet werden: etwa zur Stromerzeugung, als Schiffs- oder Flugzeugkraftstoff, als Beimischung zu Kraftstoffen oder als Düngemittel. Weiterverarbeitet liefern sie sogar Basisstoffe für die Chemische Industrie.

Die Biobatterie ist modular aufgebaut und besteht aus einem Pool umweltfreundlicher Technologien wie Biogasanlagen, thermischen Speichern, Vergasern und Motoren zur Stromerzeugung. Herzstück des Konzepts ist das thermo-katalytische Reforming (TCR®). Damit bauen die Experten Kohlenstoffe aus organischem Material wie beispielsweise Gärresten aus Biogasanlagen und der Bioethanolproduktion, industriellen Biomasseabfällen, Klärschlämme, Stroh, Holzreste oder Tierexkremente um. Das Ergebnis: Öl, Gas und Biokoks. „Der besondere Vorteil der Biobatterie ist, dass wir eine Vielzahl von Ausgangsstoffen verwerten können, die sonst oft aufwändig entsorgt werden müssten“, erklärt Professor Andreas Hornung, Leiter des UMSICHT am Institutsteil Sulzbach-Rosenberg.

Pilotanlage verarbeitet biogene Reststoffe

Dass dies auch in der Praxis funktioniert, zeigen die Forscherinnen und Forscher an einer Pilotanlage, die etwa 30 kg Gärreste in der Stunde verwertet. Die Ausgangsstoffe wandern zunächst durch eine Schleuse unter Sauerstoffausschluss in eine sich kontinuierlich drehende Schnecke. Dort wird das Material erhitzt und in Biokohle sowie flüchtige Dämpfe zerlegt. Die Dämpfe werden weiter erhitzt und dann wieder abgekühlt. Dabei kondensiert eine Flüssigkeit, die Bioöl und Prozesswasser enthält. Die Forscher trennen das hochwertige Öl ab, um es weiter zu nutzen. Das entstandene Gas wird gereinigt und aufgefangen.

Die flüssigen, gasförmigen und festen Produkte lassen sich vielfältig weiterverwerten. Das Öl kann entweder zu Schiffs- und Flugzeugkraftstoff verarbeitet werden oder in einem Blockheizkraftwerk – wie auch das Gas – für die Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden. Das abgetrennte Prozesswasser enthält zahlreiche kurzkettige, biologisch abbaubare Kohlenstoffverbindungen. Es kann wieder in die Biogasanlage zurückgeführt werden und so die Methanausbeute steigern. Die Biokohle eignet sich als Bodenverbesserer.

Aber arbeitet die Biobatterie auch effizient? „Die Anlage wandelt in einem robusten und kontinuierlichen Prozess über 75 Prozent des Energieeinsatzes in qualitativ hochwertige Energieträger um. Der Wirkungsgrad lässt sich noch weiter steigern, wenn man mobile Latentwärmespeicher einsetzt“, erklärt Hornung. Ein besonderer Vorteil der Biobatterie ist, dass sich das System stufenweise ausbauen lässt. „Das ist für die Betreiber finanziell sehr interessant. Denn für den Start sind keine hohen Investitionen notwendig, wie unsere Wirtschaftlichkeitsanalysen belegen“, führt Hornung aus. Die Susteen Technologies GmbH, eine Ausgründung von UMSICHT, setzt das Konzept Biobatterie bereits gemeinsam mit Kooperationspartnern im In- und Ausland in großen Pilotanlagen in die Praxis um.

Weitere Informationen: