„Wir brauchen keine Dinge, wir brauchen Nutzen“

Der Umweltforscher Michael Braungart über das „Cradle to Cradle“-Konzept, Recycling-Illusionen, die Chancen einer echten Kreislaufwirtschaft sowie eine positive Vision für die Jugend. Interview: Joachim Wille

Klimareporter°: Herr Braungart, Sie sind als Miterfinder des „Cradle to Cradle“-Konzepts für Produkte und einer der bekanntesten Verfechter der Kreislaufwirtschaft. Sind Sie ein Plastik-Gegner?

Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin kein Gegner von Plastik, sondern von falsch designtem Plastik. Das Problem ist nicht das Plastik an sich, sondern dass wir es mit chemischen Zusätzen versehen, die Gesundheit und Umwelt schaden, und es dann in Umlauf bringen, ohne dass es wieder vollständig in geeignete Kreisläufe zurückgeführt werden kann.

Wir müssen Materialien so gestalten, dass sie entweder in technischen Kreisläufen dauerhaft zirkulieren oder, wie es die Natur uns vormacht, als biologische Nährstoffe abgebaut werden können.

Was halten Sie von den Versuchen, auf UN-Ebene eine Plastik-Konvention zu schaffen, die die Belastung senken soll? Die sind zuletzt gescheitert, sollen aber wieder aufgenommen werden.

Eine Konvention wäre gut, aber nicht so, wie sie jetzt geplant ist. Sie müsste festlegen, dass nur Kunststoff-Sorten eingesetzt werden, die entweder gut wiederverwertbar sind oder unschädlich in der Natur landen können. Vor allem müsste PVC verboten werden, weil enorme Mengen an hochgiftigen Schadstoffen entstehen, wenn es verbrannt wird.

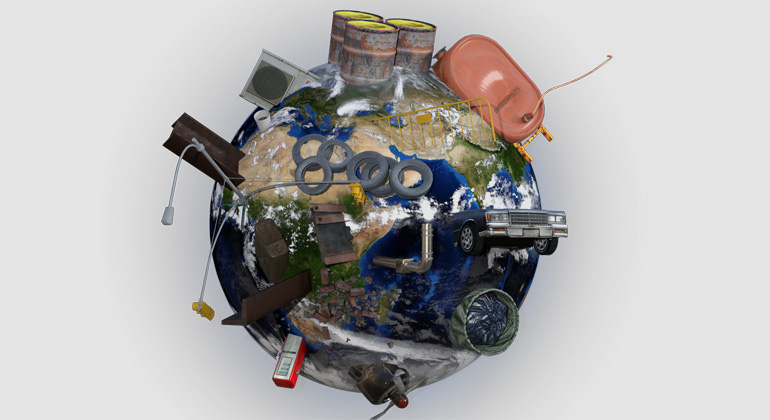

Alle sprechen heute vom Recycling. Tatsächlich stammen hierzulande nur rund 14 Prozent der in der Wirtschaft eingesetzten Materialien aus Recycling. Warum funktioniert Recycling so schlecht?

Weil die meisten Produkte nie für echtes Recycling entworfen wurden. Was wir heute oft als Recycling sehen, ist in Wahrheit Downcycling: Zermahlen, Vermischen, Wiederverwenden in minderwertigen Anwendungen. Dadurch verlieren Materialien ihren Wert und ihre Qualität.

Es ginge anders. In der DDR wurde für Verpackungen überwiegend eine Kunststoffart verwendet, nämlich Polypropylen, und das wäre für echtes Recycling wesentlich besser gewesen. Aber klar, diese Chance hat die DDR auch nicht richtig genutzt.

Wäre ein anderes Recycling eine ökonomische Chance, die der hiesigen Chemieindustrie hilft, die derzeit unter Druck ist – wegen der Konkurrenz aus Asien und der hohen Energiepreise bei uns?

Es wäre eine Riesenchance, wenn sie neue Wege einschlüge. Zum Beispiel, wenn sie das Ziel ausgäbe: Wir stellen in zehn Jahren nur noch Kunststoffe her, für die der Rohstoff CO2 ist, das aus der Luft gewonnen wird. Die Chemieindustrie wäre damit automatisch eine Klimaschutz-Branche. Das würde auch viele junge Leute für die Chemie erwärmen, die heute nichts damit zu tun haben wollen.

Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand der Kreislaufwirtschaft insgesamt?

Wir sind zwar weiter als vor 30 Jahren, aber das, was wir heute als Kreislaufwirtschaft bezeichnen, ist oft noch stark technik- und effizienzgetrieben, nicht wirklich systemisch gedacht. Viele Ansätze optimieren bestehende Produkte etwas besser – weniger Gewicht, höherer Recyclinganteil – aber sie bleiben im Paradigma „weniger schlecht“.

Ein Beispiel: Es ist noch niemals ein Auto zu einem Auto recycelt worden, es wird aus dem Stahl immer nur primitiver, minderwertiger Betonstahl gemacht. Damit sind alle zugesetzten wertvollen Metalle weg: Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, Antimon, Molybdän.

Würden unsere Autokonzerne echte wiederverwertbare Autos bauen, hätten sie eine Chance gegen die Konkurrenz aus China. Machen sie weiter wie bisher, werden wir die Detroitisierung von Wolfsburg oder dem Autoland Baden-Württemberg erleben.

Anderes Beispiel: Es ist auch noch nie eine Fensterscheibe wieder zur Fensterscheibe gemacht worden. Es entstehen nur primitive Baustoffe daraus. Eine echte Kreislaufwirtschaft würde Abfall komplett eliminieren.

Was braucht es denn, um eine effektive Kreislaufwirtschaft zu erreichen?

Erstens müssen Produkte ökoeffektiv statt nur ökoeffizient designt werden – also von Anfang an so, dass sie in biologische oder technische Kreisläufe passen.

Zweitens muss der Polluter-pays-Ansatz konsequent umgesetzt werden. Das heißt: Hersteller von langlebigen Produkten wie Computer oder Waschmaschinen müssen nicht nur für die Produktion, sondern für die gesamte Nutzungsdauer und die Rückführung ihrer Produkte verantwortlich sein.

Und drittens müssen Geschäftsmodelle verändert werden. Wir sollten die Nutzung eines Produkts kaufen, nicht das Produkt selbst. Wenn Unternehmen die Materialien wiederbekommen, werden sie diese hochwertig wiederverwenden und nicht billig entsorgen. Langlebige Produkte, die nicht wie Lebensmittel oder Waschpulver verbraucht werden, müsste man im Eigentum der Hersteller lassen. Diese könnten dann Dinge produzieren, bei denen sich Recycling wirklich lohnt.

Eine heute verkaufte Waschmaschine enthält im Schnitt 80 verschiedene Plastiksorten, weil der Hersteller immer einen Kompromiss zwischen Qualität und Preis eingehen muss. Mit den 80 Sorten ist nichts anzufangen.

Sie haben das Konzept Cradle to Cradle entwickelt, also „von der Wiege zur Wiege“. Was bedeutet das genau?

Cradle to Cradle oder kurz C2C bedeutet, Produkte so zu gestalten, dass Abfall nicht existiert, wie soeben beschrieben. Es geht nicht darum, weniger Schaden zu produzieren, sondern darum, nützlich zu sein – für Menschen, für Ökosysteme, für zukünftige Generationen. Das ist wirklich neues Denken, eine ganz andere Umweltschutz-Philosophie als die übliche.

„Wir stehen nicht vor der Wahl zwischen Weiter-so und Verzicht“, hieß es beim Cradle to Cradle Congress 2025 in Berlin. (Bild: Jan Kulke, Bildrechte: Cradle to Cradle e.V.)

Wie erfolgreich ist dieses Cradle-to-Cradle-Konzept heute?

Es gibt mittlerweile über 70.000 C2C-zertifizierte Produkte weltweit. Wir sehen konkrete Anwendungen – von der Babywindel über Farben und Textilien bis zum Abwasserrohr –, die nach C2C-Prinzipien funktionieren. Und es gibt ganze Regionen und öffentliche Beschaffungsprogramme, die C2C-Konzepte verfolgen. Das zeigt: Es ist kein Nischenthema, sondern eine real umsetzbare Designphilosophie.

Kritiker sagen, C2C sei zu idealistisch oder nicht in großem Maßstab umsetzbar …

Jedes große Konzept wirkt am Anfang idealistisch. Aber man darf nicht vergessen, dass viele technologische Innovationen – etwa Smartphones – auch einmal als unrealistisch galten. Der Schlüssel liegt im Design und in neuen Geschäftsmodellen.

Wenn wir Produkte von vornherein so entwickeln, dass sie Kreisläufe schließen, dann wird das mit der Zeit zum Standard. Und dass junge Designer, Studierende und Unternehmen das Konzept zunehmend annehmen, zeigt, dass es attraktiv und nicht nur utopisch ist.

Die Klimafolgen der Produkte und ihrer Nutzung spielen im C2C-Konzept nur eine geringe Rolle. Halten Sie das Problem für nicht so drängend?

Ganz im Gegenteil. C2C ist automatisch ein Klimaschutzprogramm. Etwa dadurch, dass enorme Mengen Energie eingespart werden können, wenn Rohstoffe nicht aus der Natur immer neu gewonnen werden müssen, sondern aus dem Kreislauf wiedergewonnen werden.

Welche konkreten politischen oder wirtschaftlichen Schritte wären nötig, damit Cradle to Cradle breitere Anwendung findet?

Wir brauchen verbindliche Regularien, die echtes Kreislaufdenken belohnen – etwa Pfandsysteme für Materialien, erweiterte Herstellerverantwortung und Priorität für C2C-zertifizierte Produkte in öffentlichen Ausschreibungen. Außerdem müssen Forschung und Entwicklung stärker auf ökoeffektive Innovationen ausgerichtet werden, anstatt immer nur bestehende Systeme effizienter zu machen.

Wird es für die Verbraucher:innen teurer, wenn C2C sich durchsetzt?

Das Gegenteil ist der Fall. Das Nutzen ist billiger als Kaufen plus Entsorgen.

Europas größter Fensterhersteller zum Beispiel verkauft mit seinen Fenstern jedes Jahr 70.000 Tonnen Aluminium. Wenn er es im Eigentum behält und nur die Nutzung anbietet, muss er zwar noch den Rücktransport der Altfenster zahlen, aber dieses Aluminium ist 300 Millionen Euro wert. Er erhält pro Jahr 300 Millionen Gutschrift und kann seine Fenster billiger vermieten. Heute dagegen hofft der Hersteller, dass die Fenster nach spätestens 30 Jahren kaputtgehen, damit er neue verkaufen kann.

Angesichts aktueller Öko-Rollbacks in Politik und Gesellschaft: Sehen Sie dennoch Chancen, dass Cradle to Cradle sich breit durchsetzt?

Ja. Öko-Rollbacks entstehen oft aus Missverständnissen darüber, was Nachhaltigkeit bedeutet. C2C liefert eine positive, attraktive Vision: Produkte und Wirtschaft, die gut für die Welt sind. Gerade junge Menschen wollen nicht mehr nur umwelt- oder klimaneutral sein. Sie wollen stolz auf das sein, was sie tun. Eine solche Dynamik kann politische Rückschritte ausgleichen.

Letzte Frage: Was müssten die Verbraucher:innen tun, um Teil der Transformation zu sein?

Wir müssen uns bewusst machen: Wir brauchen keine Dinge, wir brauchen Nutzen. Ich sage: Überlegen Sie, ob Sie Produkte wirklich besitzen müssen oder nur nutzen wollen. Fragen Sie nach Materialien, verlangen Sie Transparenz und unterstützen Sie Anbieter, die C2C-Prinzipien ernst nehmen. Veränderungen beginnen auf allen Ebenen – politisch, wirtschaftlich und persönlich.

Quelle

Das Interview wurde von der Redaktion „klimareporter.de“ (Joachim Wille) 2026 verfasst – der Artikel darf nicht ohne Genehmigung (post@klimareporter.de) weiterverbreitet werden! | Michael Braungart ist Chemiker und Verfahrenstechniker. Der ehemalige Greenpeace-Aktivist gründete 1987 das private Hamburger Umweltinstitut und das Umweltforschungs- und Beratungsinstitut Epea. In den 1990er Jahren entwickelte er gemeinsam mit dem US-Architekten William McDonough das „Cradle to Cradle“-Designprinzip für voll kreislauffähige Produkte. Braungart lehrte 31 Jahre an der Universität Lüneburg, wo er heute seine Abschiedsvorlesung als Professor für Ecodesign hält.