Menschen sind mehrheitlich bereit für einen Wandel im Verkehr

Seit der Corona-Pandemie nehmen die Menschen die Klimakrise ernster. Das hat zu Verhaltensänderungen geführt, wie die jetzt veröffentlichte Mobicor-Studie zur Mobilität in Deutschland ausweist. Ein Gastbeitrag von Andreas Knie

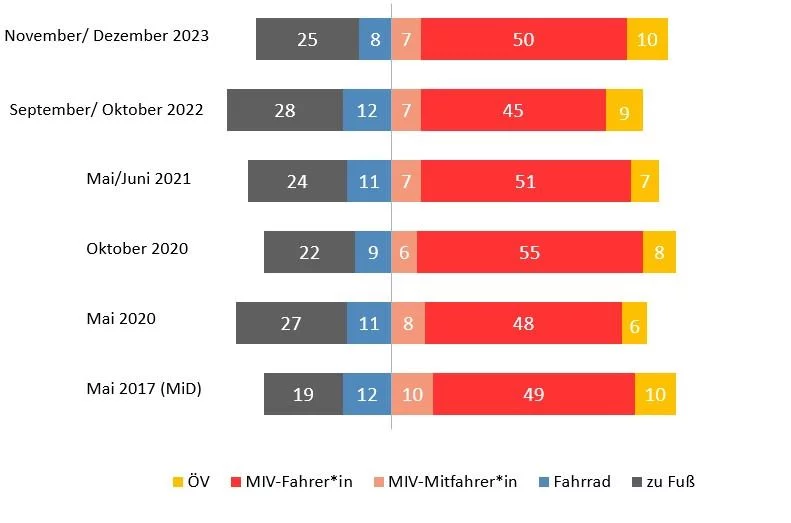

Rund 10.000 Interviews in vier Erhebungswellen des Forschungsprojekts Mobicor von 2020 bis 2023 ergaben: Das Auto ist zwar nach wie vor die Nummer eins unter den Verkehrsmitteln in Deutschland, es wird aber weniger gefahren. Gewinner sind die Füße: Seit der Pandemie wird so viel gelaufen wie schon lange nicht mehr.

In den Städten und dort, wo es Radwege gibt, gewinnt das Fahrrad an Bedeutung. Verlierer bleibt der öffentliche Verkehr. Das zeitweise geltende Neun-Euro-Ticket und das Deutschlandticket haben zwar richtige Anreize gesetzt, für das Gelingen der Verkehrswende sind die Angebote aber nicht ausreichend.

Mobicor-Studie

Mobicor-Studie

Seit 2020 untersucht das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) gemeinsam mit dem Infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft in Bonn das Verkehrsverhalten in Deutschland. Mit finanzieller Unterstützung des Bundesforschungsministeriums wurde zwischen 2020 und 2023 in vier Erhebungswellen das Verhalten der Menschen analysiert, basierend auf Zufallsstichproben, die gewichtet und repräsentativ hochgerechnet wurden. Zum Einsatz kamen auch Trackingverfahren und qualitative Interviews.

Mit einem Anteil von 60 bis 65 Prozent der täglichen Wege dominiert der motorisierte Individualverkehr weiter den Alltag in Deutschland. Die mit dem Auto gefahrenen Kilometer gehen aber insgesamt zurück.

Die Verkehrsleistung des Autos liegt auch im Jahr 2023 weiterhin unter den Werten von vor der Pandemie. Die Menschen suchen nach Wegen, das eigene Verhalten zu verändern. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gab an, weniger Auto zu fahren.

Die Bedeutung des Fahrrads bleibt hoch. Seine Nutzung nimmt gegenüber dem Pandemie-Hoch in den Jahren 2020 und 2021 aber nicht weiter zu. Während der Pandemie hatte das Rad vor allem in den Städten stark an Zuspruch gewonnen. Bundesweit erreicht es nun knapp zehn Prozent der täglichen Wege. Allerdings schwanken die Werte saisonal stark und die Messzeiträume für die Fahrradnutzung lagen 2022 und 2023 bereits in einer etwas kälteren Jahreszeit.

In den Ballungsräumen und in mittelgroßen Städten wie Bremen oder Leipzig hat das Rad aber mittlerweile einen Anteil von knapp 30 Prozent der täglichen Wege und teilt sich dort den ersten Platz mit dem Auto oder liegt teilweise sogar vorn. Jedoch steigt dort, wo keine gute Infrastruktur vorhanden ist und es keine sicheren Fahrradwege gibt, die Nutzung des Fahrrads nicht weiter an.

Die Nutzungszahlen des öffentlichen Verkehrs bleiben mit Blick auf die erwünschte Senkung der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor weiterhin ernüchternd. Busse und Bahnen sind weit davon entfernt, das viel zitierte Rückgrat der Verkehrswende zu sein.

Zwar ist nach den dramatischen Verlusten im Lockdown die Zahl der Bahn- und Busfahrenden wieder gestiegen, doch auch nach Einführung des Deutschlandtickets, das nach den „Mobicor“-Ergebnissen bisher nur wenige aus dem Auto in den ÖPNV locken konnte, bleiben die Fahrgastzahlen weit hinter den Erwartungen zurück. Sie erreichen bislang gerade das Niveau der Vor-Corona-Zeit.

Der klare Gewinner bei der Verkehrsmittelwahl in und nach der Pandemie ist der Fußverkehr. Sein Anteil, der in Lockdown-Zeiten fast 30 Prozent betrug, hat sich bei mehr als 25 Prozent eingependelt.

Dies bedeutet: Nach dem Auto sind die Füße das meistgenutzte „Verkehrsmittel“ in Deutschland. Dieser Wert hat sich auch nach dem Wegfall der Corona-Restriktionen stabilisiert. Dies ist umso überraschender, als der Fußverkehr in den verkehrspolitischen Auseinandersetzungen bislang praktisch keine Rolle spielt.

Das Auto ist nicht der „Pandemie-Gewinner“

Fasst man die Ergebnisse der insgesamt fünf Mobicor-Wellen, die von 2020 bis 2024 erhoben wurden, vor dem Hintergrund der debattierten „Verkehrswende“ zusammen, lässt sich vordergründig feststellen: Das Auto hat sich als dominantes Verkehrsmittel behauptet, es ist aber auch kein „Gewinner“ der Pandemie. Es konnte seinen Anteil am Modal Split bei der Zahl der Wege knapp und bei den Verkehrsleistungen eher behaupten.

Bei der Autonutzung gibt es ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. In den großen Ballungsräumen wie etwa Berlin ist das Auto gemessen an der Zahl der täglichen Wege nicht mehr führend. Deutschlandweit zeigt sich, dass die mit dem Pkw insgesamt absolvierten Verkehrsleistungen gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 eher gesunken sind. Dies kann an dem beständig hohen Ausmaß orts- und zeitflexibler Arbeit liegen, wodurch lange Pendlerwege deutlich weniger werden.

Die Füße als der große Gewinner der Pandemie bei den Verkehrsmitteln hatten zwischenzeitlich sogar – gemeinsam mit dem Rad – den öffentlichen Nahverkehr überholt, nicht nur bei der Zahl der Wege, sondern auch bei den Verkehrsleistungen. Auch wenn das der Pandemie und dem Schutz vor Infektionen geschuldet war, deutet sich eine Renaissance des Fußverkehrs an, dessen Anteil auch in der fünften Mobicor-Welle 2024 noch deutlich über dem Wert der letzten Erhebung „Mobilität in Deutschland“ (MiD) aus dem Jahr 2017 liegt.

Beim Fahrrad sind die Tendenzen nicht ganz eindeutig. Gemessen am Referenzjahr 2019 steigt deutschlandweit der Anteil des Rades zwar leicht – und dort, wo die entsprechende Verkehrsinfrastruktur vorhanden ist, sogar stark.

In der fünften Erhebungswelle 2024 ist erstmals eine deutschlandweite Stagnation festzustellen. Das Fahrrad punktet interessanterweise vor allem in mittelgroßen Städten und ist zum Teil – etwa in Leipzig oder Bremen – das führende Verkehrsmittel nach der Zahl der Wege.

Das Sorgenkind bei der Verkehrsmittelwahl ist und bleibt der öffentliche Personennah- und Fernverkehr. Gemessen an den Werten von 2017 und auch von 2019 bleiben die Zahlen 2024 immer noch hinter den Erwartungen zurück. Besonders im ländlichen Bereich gibt es im Bus- und Bahnsegment kaum noch Nutzende.

Das Neun-Euro-Ticket, das 2022 für drei Monate galt, hat allerdings gezeigt, dass die Menschen Busse und Bahnen noch längst nicht vergessen haben – wenn die Konditionen stimmen. Die rund 58 Millionen verkauften Neun-Euro-Tickets belegen das grundsätzliche Potenzial des öffentlichen Verkehrs eindrucksvoll.

Interessant ist dabei auch, dass Menschen mit besonders niedrigem Einkommen genauso unter den Neukund:innen waren wie Menschen mit sehr hohem Einkommen. Das Neun-Euro-Ticket erfüllte offenkundig so etwas wie den Wunsch nach einer „Mobilitätsreserve“, die man gerne in der Tasche hat.

Mit dem 49-Euro-Ticket ist dieser Effekt aber leider kaum eingetreten. Zumal die Befragten auch mehrheitlich nicht daran glauben, dass der Preis dieses „Deutschlandtickets“ stabil gehalten werden kann, dafür waren die Debatten über die Finanzierung zwischen Bund und Ländern zu heftig.

Quelle

Der Bericht wurde von der Redaktion „klimareporter.de“ (Andreas Knie) 2024 verfasst – der Artikel darf nicht ohne Genehmigung (post@klimareporter.de) weiterverbreitet werden! Andreas Knie – der Sozialwissenschaftler mit den Schwerpunkten Wissenschaftsforschung, Technikforschung und Mobilitätsforschung lehrt an der TU Berlin und leitet die Forschungsgruppe Digitale Mobilität am WZB. Er ist Mitglied im Herausgeberrat von Klimareporter°.